Ein Heiliger gegen die Weltweite Krankheit

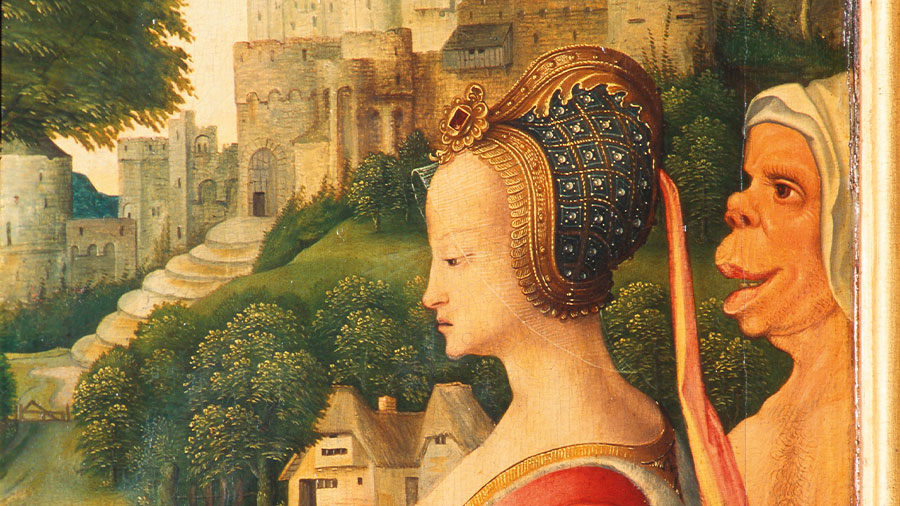

Er gehört zu den wichtigen Altären, die das St.-Annen-Museum beherbergt – und er erzählt eine Menge darüber, wie man in früheren Zeiten mit grassierenden Seuchen umging: Der Altar ist Antonius geweiht, der einer der Schutzheiligen der Pestkranken ist. Auch wenn es nicht offensichtlich ist, zeigt der Antonius-Altar, der 1522 in die Burgkirche kam, wie man im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit auf die Pest reagierte: Man wendete sich an höheren Beistand und betrieb Jenseitsvorsorge.

Die Pest war für Europa über mehrere Jahrhunderte eine immer wiederkehrende Gefahr. Und – ähnlich wie heute – versuchte man sich gegen die existenzielle Gefahr mit vielen Mitteln zu wappnen. Wer es sich leisten konnte, ging nicht mehr aus dem Haus, und schützte sich mit in Essig getränkten Tüchern vor Mund und Nase. Und man wendete sich an höheren Beistand, wie der Antonius-Altar zeigt, war Jenseitsvorsorge wichtig. Der Teufel, der sich in den Stab der zentralen Heiligenfigur verbeißt, taucht in den vier Bildern der Flügel der Festtagsseite immer wieder auf: Antonius kämpft standhaft gegen die Dämonen, er zeigt sich der Versuchung gewachsen – mal offensichtlich, mal in Form einer schönen Frau mit verstecktem Pferdefuß. Das einfache klösterliche Leben, das „ora et labora“ kann man in der Entstehungszeit des Altars als Kommentar auf die schlimmen Zustände der Klöster ansehen, genau wie das Bild zur Legende von den Schützen: ein Aufruf zum Maßhalten, den Bogen nicht zu überspannen.

In der Mitte des Altars sieht man zwei weitere Pestheilige: Der heilige Rochus und der heilige Sebastian. Dessen wundersame Rettung vor den Pfeilen machten ihn zum Schutzheiligen gegen die „Pestpfeile“, als die man die Seuche interpretierte.

Der Antonius-Altar entstand 1522, also kurz vor der Reformation in Lübeck für die Burgkirche innerhalb von zwei Jahren. Er gehört zu den rund 30 Flügelaltären, die das St.-Annen-Museum besitzt und in seiner Ausstellung zeigt.

Photo Credits: Die Lübecker Museen

Adresse: St.-Annen-Straße 15, 23552 Lübeck

Website: museumsquatier-st-annen.de

Facebook: Museumsquatier St Annen